В апреле 2022 года, в год 140-летия Геолкома — ВСЕГЕИ, прошла LXVIII сессия Палеонтологического общества при РАН, посвященная 100-летию со дня рождения А. И. Жамойды, на которой автором была сделана первая в моей долгой жизни презентация доклада о торгашинской свите нижнего кембрия. Первый вариант презентации был создан в спешке — из двух докладов, готовившихся к апрелю 2021 года. В этой, исправленной и доработанной версии доклада-презентации, хочу, всё же, изложить то, что не удалось сделать устно на LXVIII сессии в Санкт-Петербурге.

Слайд 1

Торгашинские и Бирюсинские разрезы

Торгашинской свиты нижнего кембрия

И. Н. Дятлова (ООО «Прогресс-Инвест», г. Красноярск)

Слайд 2

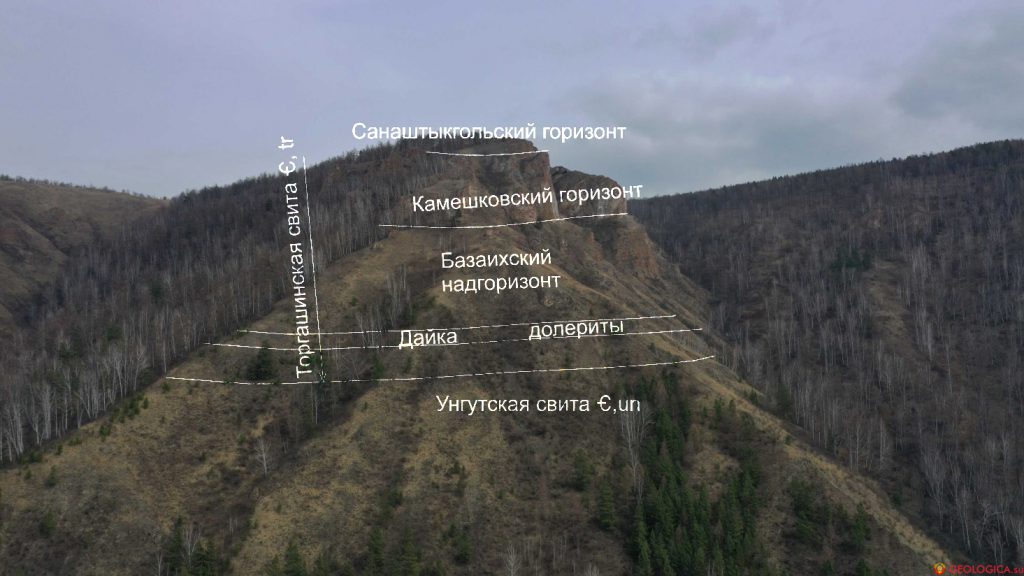

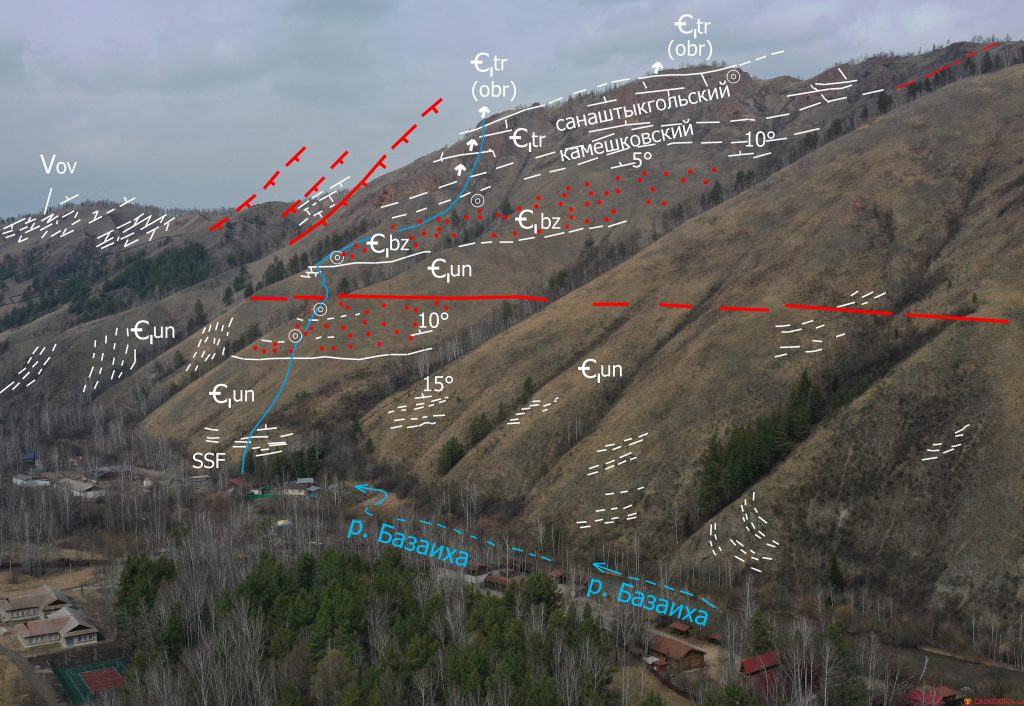

Панорама Торгашинского хребта в правом борту р. Базаиха

Слайд 3

«Геологическая культура определяется cостоянием стратиграфической службы»

академик Соколов Б. С.

Западная часть Восточного Саяна — узловой участок для разработки стратиграфии древних свит юго-западного обрамления Сибирской платформы.

Окрестности Красноярска изучались выдающимися исследователями на рубеже XIX–XX веков: В. К. Златковским (1884), И. К. Черским (1888), Ф. К. Шмидтом и Н. Л. Ижицким (1895), Э. В. Толлем (1891), Е. В. Лермонтовой, Ю. А. Кузнецовым, А. Н. Чураковым, Я. С. Эдельштейном, А. Г. Вологдиным, В. А. Обручевым и др. (1924–1935). История этих геологических исследований полно освещена в работе академика Обручева «Геология Сибири» (1935).

Следующий этап исследований принадлежит сотрудникам Геологического комитета СССР, проводившим первые геологические съёмки (А. А. Предтеченский, И. К. Баженов, М. П. Нагорский, К. В. Радугин, И. Н. Козаков, Г. М. Владимирский и др.).

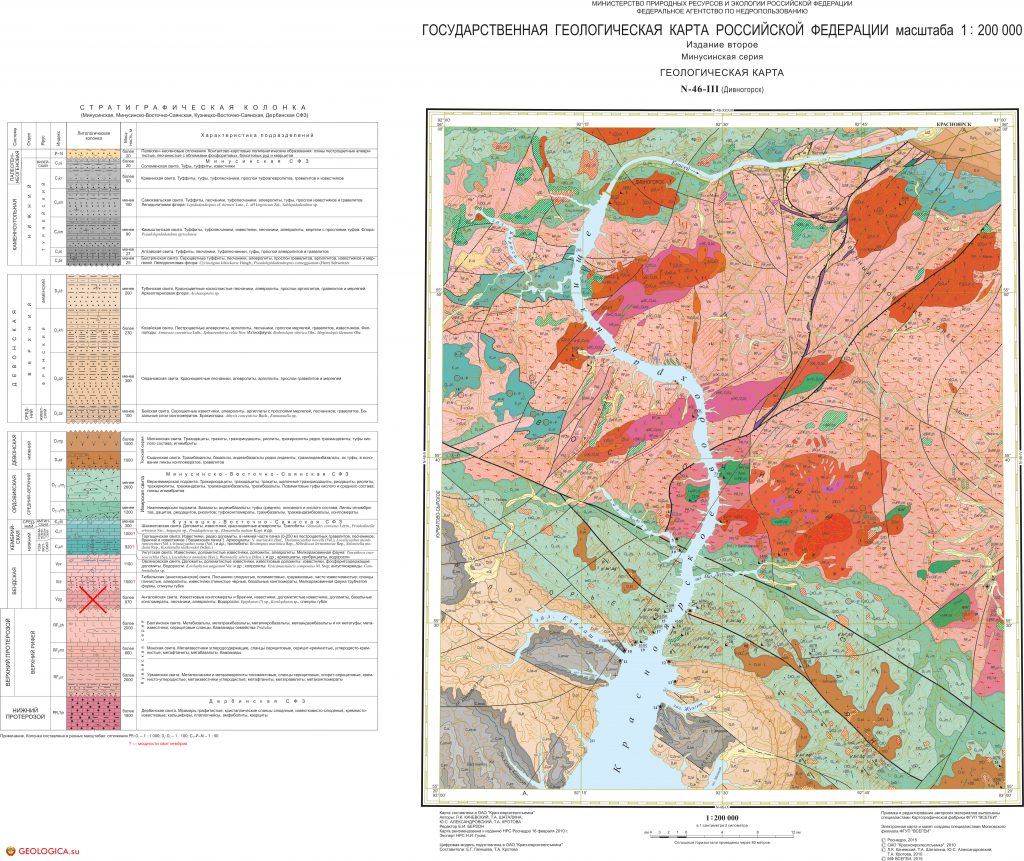

В 50–70 гг. ХХ века проводилось первое государственное геологическое картирование (ГГС-200/1), листы N-46-III и N-46-IV снимали красноярские геологи (В. М. Чаиркин, Р. Ш. Залялеев, 1956; И. П. Жуйко, В. В. Беззубцев, 1958) под руководством А. А. Предтеченского в тесном сотрудничестве с учеными из Новосибирска, Москвы, Томска, Ленинграда, активно разрабатывались легенды и стратиграфические схемы АССО (К. В. Радугин, Л. Н. Репина, И. Т. Журавлева, А. Ю. Розанов, М. А. Семихатов, И. И. Коптев, В. В. Хоментовский и др.). В результате была установлена стратиграфическая последовательность толщ докембрия-кембрия Красноярского поднятия и Манского прогиба — «Протеросаяна» по А. А. Предтеченскому.

В 60–80-е гг. ХХ века красноярской ГСЭ проведена геологическая съёмка масштаба 1:50 000 (В. М. Гавриченков. А. П. Косоруков, 1967; С. И. Макаров, В. П. Богодица, 1968; В. И. Владимиров и др., 1966), одновременно со съёмкой тематические работы проводили новосибирцы, ленинградцы, москвичи и, конечно, специалисты стратиграфо-палеонтологической партии геологосъёмочной экспедиции. Благодаря исследованиям ведущих ученых-палеонтологов страны Л. Н. Репиной, И. Т. Журавлевой. А. Ю. Розанова, И. И. Коптева, Д. В. Осадчей, Л. Н. Кашиной, Н. М. Задорожной и др. в нижнекембрийских разрезах здесь установлены и выделяются шесть археоциатовых комплексов. Самый древний в АССО базаихский надгоризонт (стратотип его в разрезе по р. Базаихе) объединяет натальевский и кийский горизонты атдабанскго яруса.

В работах В. М. Ярошевича очень подробно описаны дискуссии и изменения во взглядах на докембрийско-кембрийскую геологию Красноярья «К 100-летию геологических исследований по линии Сибирской железной дороги» (1997).

Но высокая степень изученности региона и постоянного изменения легенд привела с одной стороны к получению огромного фактического материала по палеонтологии, литологии и п.и., а с другой стороны к выделению большого количества невалидных стратиграфических подразделений в вендских и кембрийских отложениях.

На рубеже XX–XXI вв. на основе подготовки к новому этапу государственной среднемасштабной геологической съёмки (ГДП-200/2) предприятием Красноярскгеолсъёмка проводилось доизучение, геологическая съёмка и тематические работы, направленные на усовершенствование отдельных блоков легенд Восточно-Саянской и Минусинской серий. Обобщённые материалы этих рабочих легенд легли в основу создания ГГК-1000 листа N-46(47), изданного в 2000 году под руководством В. В. Беззубцева коллективом преимущественно красноярских геологов. К сожалению, на последнем этапе изучения региона (10-е годы XXI века), после физического и по другим причинам ухода специалистов, в Красноярске полностью была ликвидирована палеонтолого-стратиграфическая служба. Это очень сильно сказалось на качестве ГГС-200/2, в частности листа N-46-III (Дивногорский), создание которого затянулось на 24 года (с 1991 по 2015) и до настоящего времени не исправлены многочисленные недочёты и откровенные ошибки на геологической карте и в тексте записки к ней.

Слайд 4

Торгашинский хребет, где была описана и выделена В. К. Златковским (1884) одноимённая свита органогенных известняков, окаймляет с юга г. Красноярск и находится в крайней северо-западной части Восточного Саяна, у северной рамки листа N-46-III (Дивногорск). При ГДП-200/1 дивногорского листа В. М. Чаиркиным и др. (1956) даны подробные разрезы торгашинской свиты с палеонтологическими данными того времени по р. Базаихе и в нижней приустьевой части р. Бирюсы (Чаиркин В. М., Залялеев Р. Ш. и др., 1956).

В разрезах Торгашинского хребта, в карбонатных фациях представлены отложения всего нижнего кембрия с подстилающими и перекрывающими образованиями. Они очень хорошо фаунистически охарактеризованы (археоциаты, трилобиты, брахиоподы, мелкораковинная фауна, известковые водоросли и др.). Выдающиеся палеонтологи неоднократно изучали окаменелости этих разрезов, имеющих исключительно важное значение для корреляции стратиграфических схем Алтае-Саянской складчатой области и Сибирской платформы.

В 1958–1959 гг. в разрезе по р. Базаихе против устья руч. Калтат Журавлевой И. Т. был выделен базаихский горизонт археоциат в красноцветных известковых песчаниках и карбонатных брекчиях низов торгашинской свиты в объеме 60 м. В настоящее время базаихский надгоризонт с комплексом археоциат атдабанского яруса (натальевским и кийским горизонтами) считается самым древним в АССО (Решения…, 1983), хотя А. Ю. Розановым не исключалась возможность установления здесь ещё более древнего комплекса археоциат — томмотского (Розанов А. Ю., Миссаржевский В. В., 1966; Розанов А. Ю., Миссаржевский В. В., Волкова Н. А. и др., 1969).

Слайд 5

Разрез торгашинской свиты по г. Пионер (стратотип базаихского надгоризонта)

Слайд 6

В 1989 году автором были проведены исследования отложений Торгашинского хребта со сбором окаменелостей, привязкой известных точек из опорных разрезов по г. Пионер и г. Коммунист в правом борту р. Базаихи, а также на северном склоне Торгашинского хребта. Была составлена, уточнена геологическая карта 1:50 000 этой части хребта с уточнением разрезов унгутской и торгашинской свит.

На III Международном симпозиуме по кембрию был представлен стендовый доклад, где доказывалось повторение биостратиграфических горизонтов нижнего кембрия на южном и северном склонах Торгашинского хребта и сокращённая мощность разреза его в стратотипе торгашинской свиты.

Кембрийские отложения Торгашинского хребта представлены тремя согласными между собой свитами — унгутской, торгашинской и шахматовской, общая мощность полого залегающих карбонатных отложений не превышает 550 м.

Слайд 7

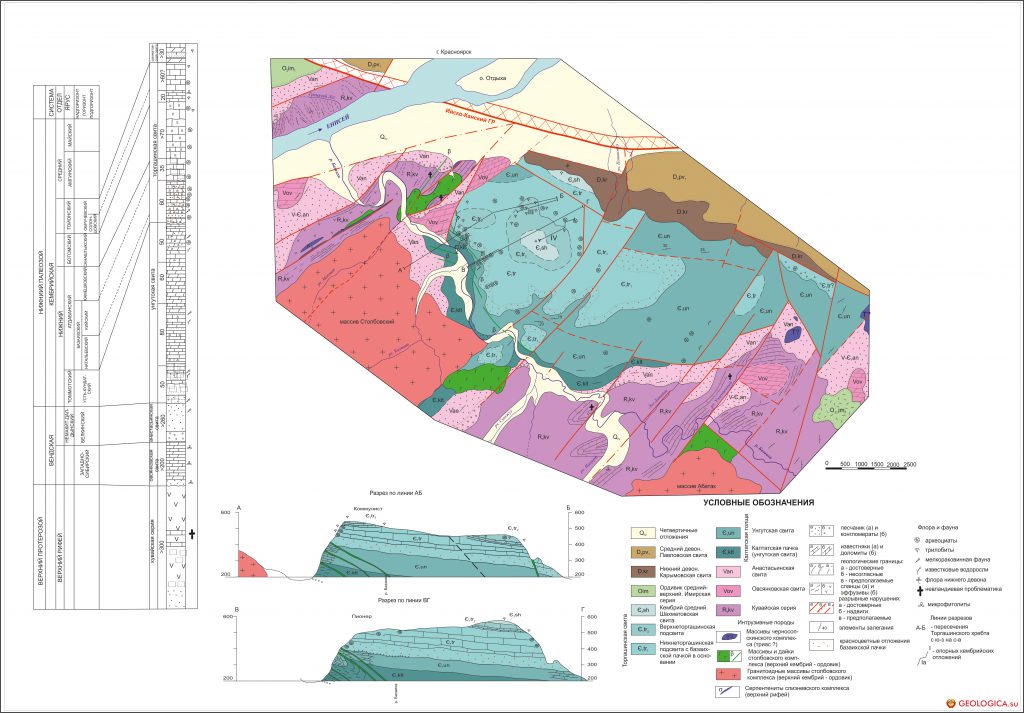

Геологическая карта участка Торгашинский (1989)

Слайд 8

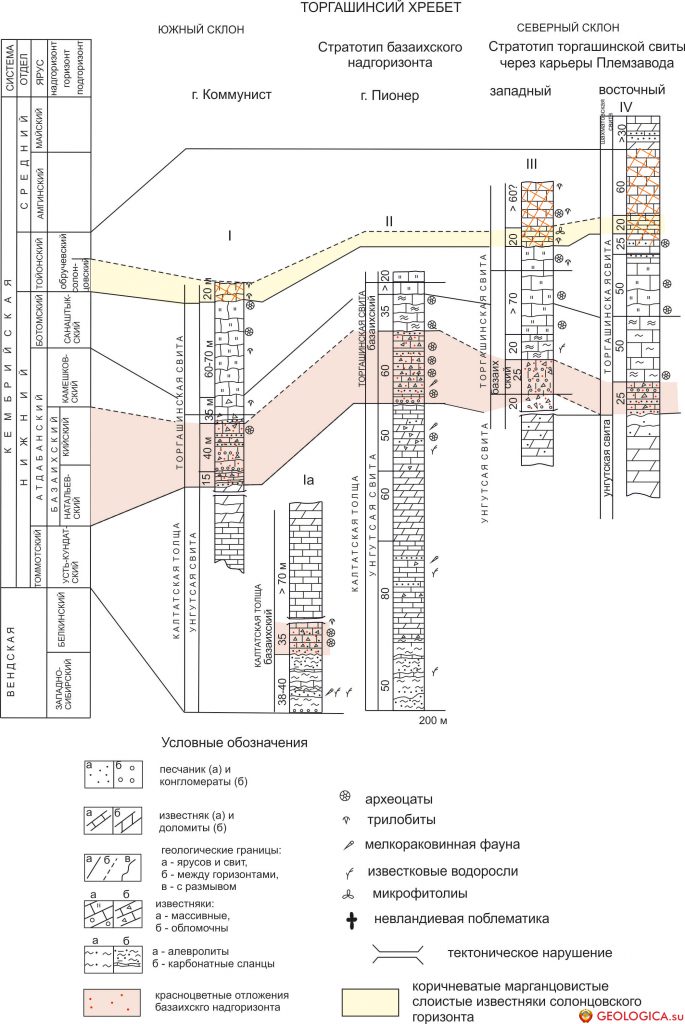

Разрезы кембрия на южном и северном склоне Торгашинского хребта

(унгутская, торгашинская (Є1) и шахматовская (Є2) свиты)

Слайд 9

— в разрезах торгашинской свиты по южному и северному склонам Торгашинского хребта практически полностью и в одинаковой последовательности повторяются слои с окаменелостями атдабанского, ботомского и тойонского ярусов. Мощность свиты не превышает 190 м, а мощность базаихского надгоризонта — не более 60 м, т.к. нижняя часть атдабанского яруса (слои натальевского горизонта) большей частью размыты из-за трансгрессивного залегания торгашинской свиты на унгутской;

— на неровных поверхностях биогермных построек с санаштыкгольским комплексом археоциат ботомского яруса, с размывом залегает плойчато-слоистая пачка (20-25 м) серо-коричневатых известняков с обильными трилобитами солонцовского подгоризонта, а выше — массивные известняки с археоциатами и трилобитами обручевского горизонта (описаны в работах Л. Н. Кашиной), но ранее ошибочно считалось, что мощность этого горизонта более 600 м, тогда как она не превышает 100 м (Кашина Л. Н., 1973; Дятлова И. Н., 1988). По литологическому строению, мощности и комплексам археоциат и трилобитов торгашинский разрез обручевского горизонта идентичен стратотипу на г. Долгий Мыс, разрезу по р. Улень в Кузнецком Алатау и разрезу по р. Уяр в Беллыкском Белогорье (Дятлова И. Н., 1985; 1991).

— мощность унгутской свиты — до 240 м, литологический состав и окаменелости, обнаруженные в её отложениях соответствуют усть-кундатскому горизонту, не древнее томмотского яруса. Комплекс археоциат скуден и невыразителен (в шести точках определялись как айацициатиды, диктиоциатиды, алданоциатиды). Комплекс водорослей богаче — эпифитоны, ренальцисы, разумовскии, ботоминеллы, батиневии. В разрезе калтатской свиты (унгутской) в правом борту р. Базаиха (разрез через г. Коммунист), в 12 м над урезом воды в песчаниках известковистых по слою, мощностью 2.0 м собраны: SSF — Hyolithellus tenius Miss., H. sp., Torellella sp., Siphogonuchites sp., водоросли: Epiphyton, губки: Protospinosa, беззамковые брахиоподы, членики «криноидей» (определения А. В. Ефимовой).

Слайд 10

Разрез торгашинской свиты по г. Коммунист

Слайд 11

Томмотская мелкораковинная фауна в разрезе по г. Коммунист

1. Camenella garbovskae Miss x36

2. Tommotia plana Miss x32

3. Siphogonuhites Qian x30

4. Tommotia admiranda Miss x32

Слайд 12

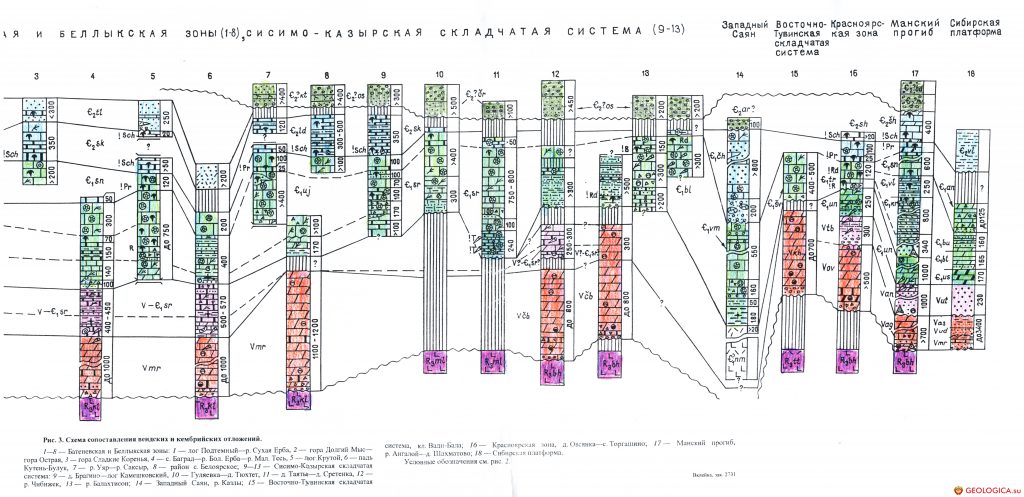

Схема сопоставления вендских и кембрийских отложений

На рубеже XX–XXI вв. в течение 25 лет ФГУ ГП «Красноярскгеолсъемка» трижды приступало к процессу создания дивногорского листа (1991–1993; 2000–2002; 2012–2015). Автор принимала самое активное участие в первых двух съёмках в качестве сотрудника ФГУ ГП «Красноярскгеолсъемка» (до 2006 г.), а также в создании листа №46(47) Абаканский (новая серия), где в записке мной проведена корреляция всех венд-кембрийских опорных разрезов этого листа.

Слайд 13

Торгашинская свита в нижнем течении р. Бирюса

(левый борт Красноярского водохранилища)

Археоциаты в бирюсинских известняках впервые обнаружены Ю. А. Кузнецовым (1929). Затем сборы проводились в левом борту Енисея А. Г. Вологдиным, Л. Н. Репиной, М. А. Семихатовым и В. М. Чаиркиным. Долгое время считалось, что археоциаты имеют древний и однородный состав (не моложе верхней части атдабанского яруса) и только С. В. Чернышова под руководством П. С. Краснопеевой определила более молодой комплекс верхней части санаштыкгольского горизонта в правом борту р. Енисей (1955). Позже (1962) И. Т. Журавлевой и А. Ю. Розановым в разрезе по левому берегу Енисея ниже устья Бирюсы была обнаружена чёткая последовательная смена состава археоциат от кийского горизонта до санаштыкгольского, который находится в ядерной части синклинальной структуры с размахом крыльев 1,2–1,3 км. Но в результате ГС 1:50 000 известняки эти были отнесены к «усинской свите, выходящей в субширотной антиклинальной структуре, перекрытой вулканогенной сыйской свитой нижнего-среднего кембрия». В дальнейшем было приложено много усилий, чтобы вернуть тогашинскую свиту на своё «законное место».

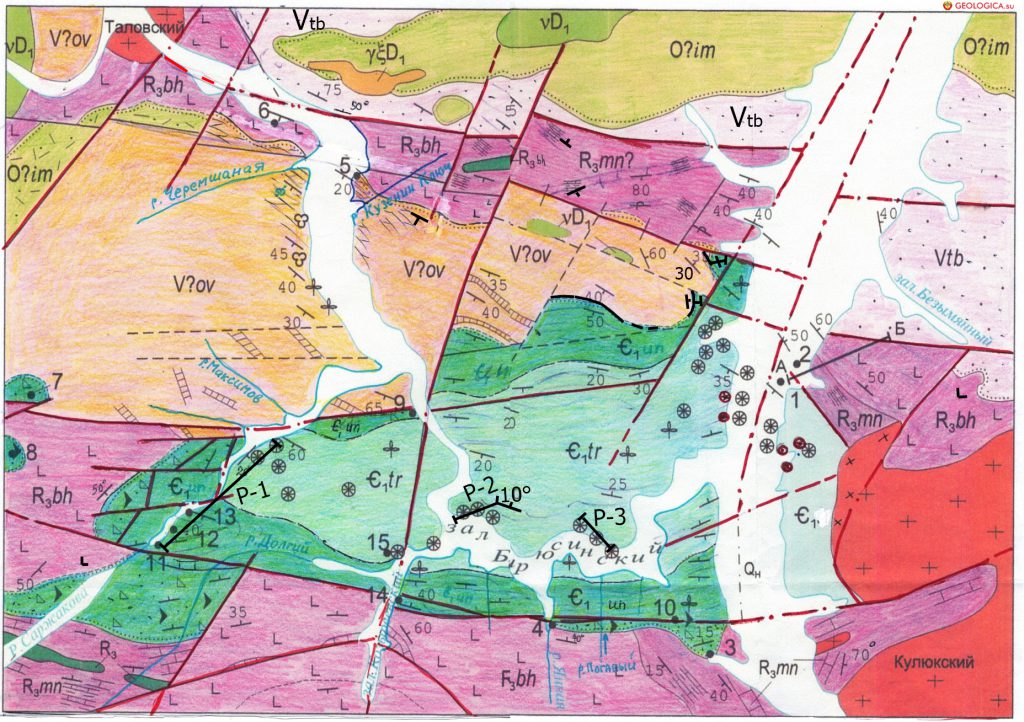

В 2000 году отряд Стратиграфической партии в составе О. В. Сосновской, И. Н. Дятловой и Л. А. Шуриновой провёл полевые работы в этом районе и установил более 20 новых точек с окаменелостями (археоциаты и водоросли), изучили строение Бирюсинского карбонатного массива площадью около 34 км2, который образует субширотную синклинальную структуру, осложненную субширотными же тектоническими нарушениями (Дятлова И. Н., Сосновская О. В., 2003). Составлена геологическая карта масштаба 1:50 000 и четыре разреза унгутской и, согласно залегающей выше, торгашинской свиты. В 1-м разрезе (в правом борту Саржаковского залива) на известняках микрофитолитовых и известковистых доломитах унгутской свиты (до 200 м) залегают известняки светло-серые и розоватые органогенно-обломочные с уплощенными биостромными образованиями с обильным комплексом археоциат нижней части базаихского надгоризонта — натальевским (100 м).

Слайд 14

Геологическая карта Бирюсинского участка (2000)

Слайд 15

Разрезы торгашинской свиты в нижнем течении р. Бирюса

В двух разрезах центральной части Бирюсинской синклинали, в левом борту Бирюсинского залива обнажаются слои известняков с закономерной сменой комплексов археоциат от кийского горизонта до верхней части санаштыкгольского горизонта. Нижние части этих разрезов скрыты зеркалом Красноярского водохранилища. Но в западной замковой части (т. 11;7;8) Бирюсинской синклинали и на ее южном (т. 3;4;14) и северном (т. 9) крыльях отчетливо устанавливается трансгрессивное залегание унгутских и торгашинских известняков не только на доломитах овсянковской свиты венда, но и на верхнерифейских отложениях кувайской серии. Длинная ось синклинали погружается с запада на восток (см. карту). На унгутской свите в правом борту р. Саржаковой согласно залегают известняки с археоциатами лоны Nochoroicyathus mariinskii — нижней части базаихского надгоризонта (натальевского горизонта) мощностью до 50 м (Дятлова И. Н., Сосновская О. В., 2003). То есть нижняя часть торгашинской свиты обнажается на западе Бирюсинской синклинали, а на востоке (в правом борту Красноярского водохранилища) в разрезе торгашинской свиты, по нашим данным, есть отложения с археоциатами обручевского горизонта! Это удалось подтвердить в 2017 году И. Н. Дятловой и Н. В. Доновой при изучении выходов известняков в правом борту Красноярского водохранилища, где были обнаружены 3 новые точки с окаменелостями. Археоциаты характерны для обручевского горизонта тойонского яруса (на карте обозначено красными значками).

Таким образом, доказано, что по строению и мощности эти разрезы нижнего кембрия аналогичны унгутской и торгашинской свитам в районе г. Красноярска.

Слайд 16

Дивногорский лист в последнем варианте не выдерживает никакой критики, ведь его авторы не смогли корректно воспользоваться фактическими материалами, полученными коллегами своего же предприятия — ФГУ ГП «Красноярскгеолсъемка».

Слайд 17

Решаемые проблемные вопросы венд-кембрийских отложений

на Красноярском поднятии

1. При всей доказанности сокращённой мощности отложений кембрия, авторы ГТС-200/2 (Дивногорский) в разы увеличивают мощности свит и, соответственно, ярусов кембрийских отложений. Мощности «преподносят» такими, как в Манском прогибе. Даже спрятанные в тектонических нарушениях, не показанные правильно структуры (в основном, синклинальные, с субширотными длинными осями), в которых залегают кембрийские толщи, указывают на ошибки; не нанесены линии известных опорных разрезов, точки с фауной указаны некорректно, с ошибками.

2. Томмотский ярус (унгутская свита) в торгашинском разрезе наичинается с конгломератов; в левобережье Красноярского водохранилища — с терригенных и обломочных пород с угловым несогласием залегающих на отложениях докембрия. Слоистые светло-серые и тёмно-серые известняки, доломитистые известняки с нижних пачек и по всему разрезу охарактеризованы усть-кундатским комплексом окаменелостей: известковыми водорослями и микрофитолитами, появляются археоциаты, брахиоподы и мелкораковинная фауна. По данным И. Н. Дятловой (1999) в разрезе унгутской свиты в правом борту р. Базаихи в известковистых песчаниках среди тёмно-серых глинистых известняков собрана мелкораковинная фауна, беззамковые брахиоподы, обломки простых археоциат. В известняках светло-серых, голубовато-серых верхней части разреза — водоросли родов Subtifloria, Epiphyton, Proaulopora. Комплекс органики характерен для лоны Dokidocyathus regularis (?).

В карауленских известняках мелкораковинная фауна более древняя, характерная для верхней части венда.

Слайд 18

Решаемые проблемные вопросы венд-кембрийских отложений

на Красноярском поднятии

3. Тюбильская свита по всем легендам аналогична анастасьинской и жистыкской свитам Манского прогиба. Тюбильские граувакковые песчаники и конгломераты подобно Гребешковскому конгломерату отражают поздневендскую трансгрессию и ещё В. В. Хоментовским (1978) соотносились с немакит-далдынским ярусом венда. На приведенной выше ГГС-200/2 граувакки залегают выше фосфатоносных долмитов овсянковской свиты. В полных разрезах терригенные слои тюбильской свиты надстраиваютя карбонатными отложениями — тёмно-серыми известняками и светлыми массивными доломитами, в которых присутствуют окаменелости, значительно отличающиеся от нижнекембрийских: мелкораковинная фауна, клаудины, корилофитоны, микрофитолиты. Их состав соответствует зонам Anabarites trisulcates — Purella antique венда! Карауленские известняки надстраивают тюбильскую терригенную толщу, а не являются верхней частью овсянковской свиты, как это показано в стратиграфической колонке изданной карты.

4. Овсянковская свита фосфоритоносных доломитов залегает со стратиграфиечским и угловым несогласием на вулканогенно-сланцевых отложениях кувайской серии верхнего рифея, как в своём стратотипе у д. Овсянка, так и в левобережье Красноярского водохранилища (доломиты слагают северное крыло Бирюсинской синклинали и с полимиктовым песчаником в основании залегают выше вулканитов бахтинской свиты верхнего рифея [т. 5 и т. 6 на карте слайда № 14]).

Окаменелости в овсянковской свите: микрофитолиты, ангустиокреиды, клаудины, корилофиты.

Ангалойской свиты на данном листе нет, а то, что показано на карте ГГС-200/2, — унгутская свита нижнего кембрия.